SNF-Ambizione-Projekt

Dr. Theresa Holler: Healing Arts. Representations and Practices of Medical Knowledge in Art and Literature, 9th–12th centuries

Das nachantike Interesse an Pharmakologie und Botanik war besonders im 9. und 10. Jahrhundert sehr hoch: Herbarien mit aufregenden Pflanzenbildern, Gedichte pharmakologischen Inhalts, sowie zuvor unbekannte Inhaltsstoffe, die über die neuen Handelsrouten in den Westen gelangten und Eingang in die Text- und Bildkultur fanden, verdeutlichen die Bedeutung, die der Heilkunst insgesamt zugesprochen wurde. Ziel des Projektes ist es, dieser Verflechtung von Kunst, Literatur und Pharmakologie in der Vormodern nachzugehen.

Inwieweit Kunst und Literatur in ein spannungsvolles Wechselverhältnis mit pflanzlichen Arzneimitteln treten und sogar selbst als Teil der Heilkunst gedacht werden können, wird anhand von drei Aspekten analysiert. 1. Herbarien: hier liegt der Fokus auf dem Informations- und Wissensgehalt der Bilder, d.h. welche Informationen liefern die Bilder jenseits der Frage, ob die Pflanzen aus moderner Sicht botanisch korrekt sind. 2. wird nachgezeichnet, wie das in den Herbarien vermittelte Wissen auf andere Kontexte (vegetative Ornamente) und Medien (pharmakologische Gedichte) übertragen wurde. Die Beziehung zwischen Medizin und Religion, wie sie in Darstellungen von Christus als Arzt oder Asklepios als Christus zum Ausdruck kommt, bildet den 3. Untersuchungsstrang. Dabei wird auch der praktische Gebrauch von materieller und literarischer Kultur (Arzneikästchen/Heilgedichte) als potente Therapeutika analysiert.

Methodische Ansätze aus der Wissenschaftsgeschichte werden für das Mittelalter ebenso fruchtbar gemacht wie Fragen zur Botanik, Ökologie und Gesundheitsvorsorge. Dadurch zeigt das Projekt einerseits die Bedeutung des pharmakologischen Bild- und Textwissens als auch die Rolle, die Wort und Bild bei der Gestaltung solcher Wechselwirkungen einnehmen. Healing Arts

SNF-Ambizione-Project

Dr. Antonia Martínez Ruipérez: The Art of Reason in the Middle Ages. Visualizing reason and rational thought (11th-15th centuries)

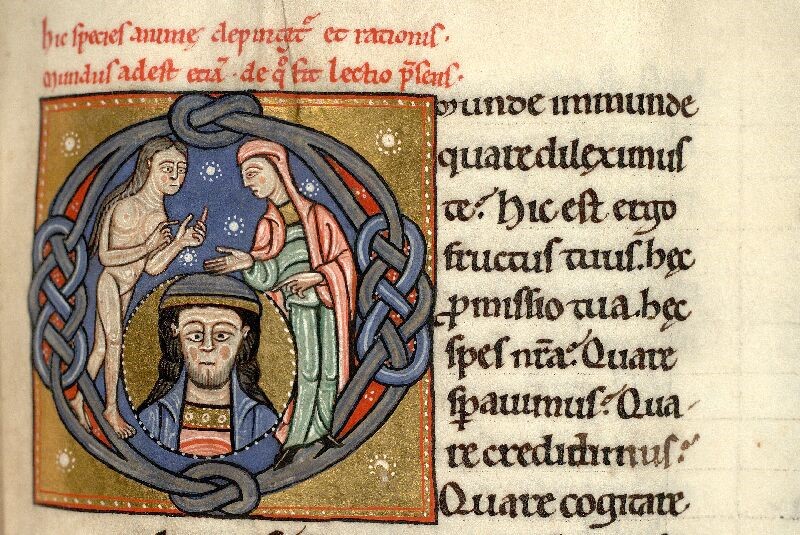

The imputation of “irrationality” to the Middle Ages, combined with the complex, multifaceted, and differentiated character of medieval conceptualizations of reason have contributed to a fragmented and fragmentary historical understanding of reason in the medieval period. Medieval images, more than mere “reflections” of textual discussions of reason, will reveal themselves as excellent visualizations of the facets of reason avoided or only obliquely discussed in medieval texts and, also, as powerful tools to trigger and shape the very act of reasoning.

“The Art of Reason” aims to provide a comprehensive study the idea of reason through the Middle Ages, examining reason as a multi-faceted concept, constructed and conveyed in medieval visual culture, and thereby to both broaden and deepen our historical understanding of this crucial aspect of medieval intellectual and visual culture. In pursuit of this goal, the research will be structured around four core concepts. Rational order mainly encompasses images of God as Divine Reason; Rational thinking encompasses images of knowledge, as well as forms of knowledge developed through images. Virtuous Reason considers reason as a moral tool. Irrationality will examine the role of reason in the construction of medieval identities. Finally, the topos of the sleep of reason will be explored from the Middle Ages to Goya’s famous engraving.

Der interdisziplinär ausgerichtete, in Basel (Kunsthistorisches Seminar), Berlin (Humboldt-Universität), Florenz (Kunsthistorisches Institut), Hamburg (Warburg-Haus), London (Warburg Institute) und Paris (Deutsches Forum für Kunstgeschichte) situierte Forschungsverbund Bilderfahrzeuge. Aby Warburg’s Legacy and the Future of Iconology rekurriert auf den durch den deutschen Kunst-und Kulturhistoriker Aby Warburg geprägten Begriff des "Bilderfahrzeuges", mit dem dieser sich in der bildenden Kunst formal artikulierende Kotinuitäten zwischen Antike und Renaissance aufzuspüren und zu fassen suchte. Mit seinem berühmten Bilderatlas war es Warburg gelungen, diese durch Zeit und Raum hinweg mobilen Phänomene zu visualisieren und nachvollziehbar zu machen.

Mit Warburgs wohl bekanntestem Schüler Erwin Panofsky verbunden, erweist sich dessen Ikonologie gleichsam als Ausgangspunkt einer neuen, genuin transkulturellen und transepochalen intellektuellen Methode zur Erforschung einer Bildgeschichte, die auch aufgrund der das heutige Leben prägenden visuelle Kultur ihre Bedeutung gesteigert sieht. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel in der Erforschung der Wanderung von Bildern, Objekten, Gütern, Texten und Ideen in einem weiten historischen und geografischen Kontext. Die Sprecherfunktion des Forschungsverbundes hat Prof. Dr. Andreas Beyer (Basel) inne.

eikones - Zentrum für die Theorie und Geschichte des Bildes

eikones – Zentrum für die Theorie und Geschichte des Bildes ist eine interfakultäre und interdisziplinäre wissenschaftliche Einheit an der Universität Basel mit dem Ziel der Koordination und Förderung von Forschung und Lehre bezüglich der Theorie und Geschichte des Bildes.

eikones

Zentrum für die Theorie und Geschichte des Bildes

Rheinsprung 11

4051 Basel, Schweiz

Basler Renaissancekolloquium

Das Basler Renaissancekolloquium wird – getragen vom Historischen Seminar (Lucas Burkart und Franz-Julius Morche) und vom Kunsthistorischen Seminar (Aden Kumler) – als interdisziplinäres Kolloquium im Rahmen der «Graduate School of History - Basel» veranstaltet.

Das Kolloquium wurde 2005 auf Initiative von Susanna Burghartz, Achatz von Müller und Andreas Beyer an der Universität Basel als überregional ausgerichtetes Diskussionsforum eingerichtet. Es bietet mit zwei thematisch ausgerichteten Veranstaltungen pro Semester Gelegenheit zum interdisziplinären Gespräch zwischen allen Disziplinen, die an historischen Transformationsprozessen, Fragen der Traditionsbildung und an der Konstruktion historischer Typologien interessiert sind.

Im Zentrum unseres Interesses steht die Renaissance als doppelgesichtiger Projektionsraum: Als Epochenkonzept wie als Reflexionskategorie, als Zeitraum, in dem wir den Beginn der Moderne lokalisieren und zugleich seine ständig wachsende Fremdheit konstatieren, aber auch als Chance, die für die historischen Wissenschaften zentrale Epochengrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit zu dynamisieren. Aus materiellen wie wissenschaftsgeschichtlichen Gründen liegt dabei für Basel eine Fokussierung auf das 14. bis 17. Jahrhundert nahe.